aviso 2 | 2015

Böhmen und Bayern

Colloquium

|27 |

des RFE. Neben journalistischen Texten verfasste er literatur-

und kulturgeschichtliche Essays. In München entstand sein

Roman »Krev není voda« (1991; auf Deutsch 2002 »Blut

ist kein Wasser«), eine Art Familienchronik und gleichzeitig

ein Bild des gebrochenen 20. Jahrhunderts. Jedlicˇka starb

nach einer längeren Krankheit in Augsburg, wo er mit sei-

ner zweiten Frau Viola Fischerová (1935–2010), Dichterin,

Übersetzerin und ebenfalls RFE-Mitarbeiterin, lebte; er ist

dort auf dem Neuen Ostfriedhof begraben.

Typisch, dass die Landsleute am abscheulichsten sind

An der Entstehung der Romanchronik von Jedlicˇka hatte

sein Freund nicht unerheblichen Anteil, der Dichter Ivan

Diviš (1924–1999): Er hatte Jedlicˇka ermuntert, weiter am

ursprünglich nur für private Zwecke gedachten Text zu arbei-

ten. Auch Diviš kam bereits 1968 nachMünchen – er wohnte

hier u. a. in der Gebelestraße – und wurde beimRFE als Bib-

liothekar angestellt; seine Beiträge für die Sendungen schrieb

er auf Honorarbasis. Seine Lebensgeschichte ist beispiel-

haft für die Tragik eines Schriftstellerschicksals im Exil. In

Tschechien ein fruchtbarer Autor, hat ihn in München seine

schöpferische Kraft verlassen. Als er wieder schreiben konn-

te, war sein Leserkreis deutlich reduziert. Die einzige deut-

sche Übersetzung seines Werks, die Sammlung »Sursum«

(1967, ergänzt 1986), erschien paradoxerweise erst 1995. Seine

Situation reflektierte Diviš in den Aufzeichnungen »Teorie

spolehlivosti« (1994; »Theorie der Verlässlichkeit«), einem

brisanten und ergreifenden literarischen Zeugnis: »Ich habe

in Deutschland nichts zu tun, niemand will hier was von mir,

weder in der dichterischen Sphäre noch in der bürgerlichen,

niemand will das, wofür ich stehe, und es ist typisch, dass die

Landsleute von allen am abscheulichsten sind« (28. Okto

ber 1971). Nach der Wende erwog er lange die endgültige

Rückkehr nach Prag. 1997 war es so weit; zwei Jahre lang

genoss er den Ruhm, die öffentliche Aufmerksamkeit, die er

dank seiner expressiven Art auf sich zog und die eine andere

war als in München, wie die Autoren seines Nachrufs etwas

hyperbolisch schreiben: »Vielleicht der einzige Gewinn, den

das Exil Diviš brachte, war die Anonymität. Er fuhr mit den

öffentlichen Verkehrsmitteln durchMünchen und traktierte

die gesetzten bayerischen Bürger mit saftigen Beschimpfun-

gen. In dortigen Kaufhäusern beging er zahllose Verstöße. Er

hasste den Gedanken, mit einer Rückkehr nach Prag diese

Freiheit zu verlieren.« Er starb in Prag nach einem Treppen-

sturz im eigenen Haus.

München ist keine schöne Stadt, aber man fühlt

sich hier wohl

Karel Kryl (1944–1994) war in Tschechien ein populärer Lie-

dermacher und eine Symbolfigur des Widerstands nach dem

Einmarsch der Warschauer Truppen. 1969 kam er über Bad

Aibling nachMünchen, wo er mit demRFE zusammenarbei-

tete. Eine Festanstellung bekam er erst 1983 als Sport- und

Musikredakteur. Er zog mehrmals um, wohnte im ungari-

schen Studentenwohnheim Paulinum in der Rambergstra-

ße 6 und dann im ehemaligen olympischen Dorf. Schließlich

landete er in der Preysingstraße 29: Die Gelateria Adamello

im Erdgeschoss, die er in »Kneipe bei Max« umtaufte und

die zu seinem Stammlokal wurde, verewigte er in einigen sei-

ner Gedichte. Über seine Beziehung zu München schrieb er:

»München ist ein fünfundvierzigjähriger leidenschaftlicher

Biertrinker, ein Chauffeur, der nach der Schicht sein Bier trin-

ken will. Er ist nicht mehr so hübsch, hat einen Bauch, aber

er ist prima. München ist keine schöne Stadt, aber man fühlt

sich hier wohl. Mit so einemKumpel kann man Bier trinken

und reden. Das ist München.« Kryl beteiligte sich intensiv

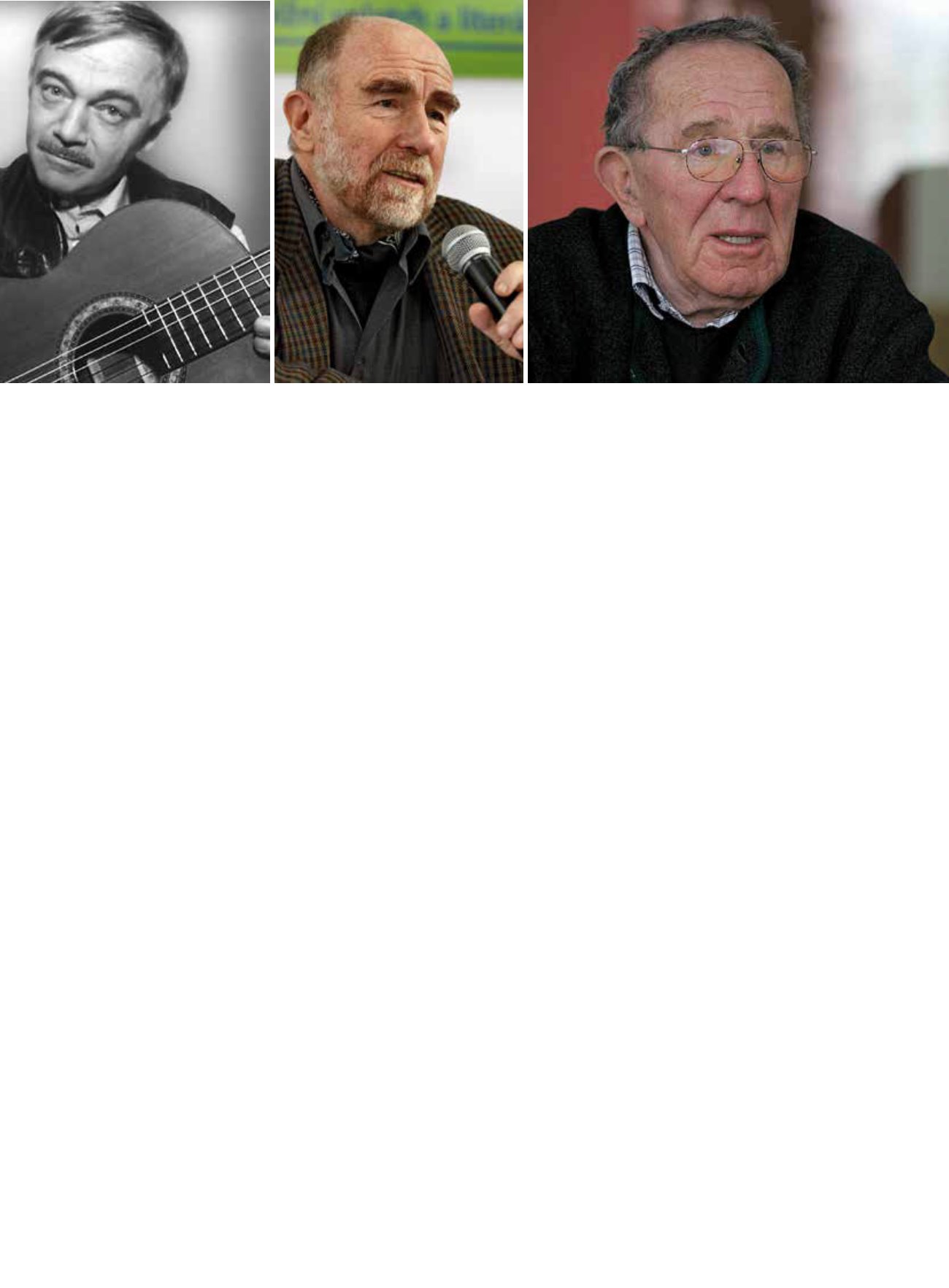

von links

Der Dirigent Rafael Kubelík.

Der Schriftsteller Ivan Diviš.

Der Liedermacher Karel Kryl.

Der Schriftsteller Ivan Binar beim Literaturfestival

LIBRI 2009 in Olomouc/Olmütz.

Der Schriftsteller Ota Filip.

©idisclassica.com/baobab-books.net/Tschechisches Zentrum München © denik.cz; dk-kromeriz.cz/Wikipedia Commons, Foto: Martin Kozák/Foto: Monika Tomášková//zpravy.idnes.cz MF DNES

für Informatik der Ludwig-Maximilians-Universität München.